la alegría de morir

"Íbamos tranquilos hacia la muerte, porque quien ha muerto una vez no tiene miedo de morir una segunda.” Las palabras de Kamuro Ishimoto (45 años, empleado de comercio) resumen el drama de una casta selecta de aviadores nipones que en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial profesionalizó un juego extraño: el suicidio patriótico.

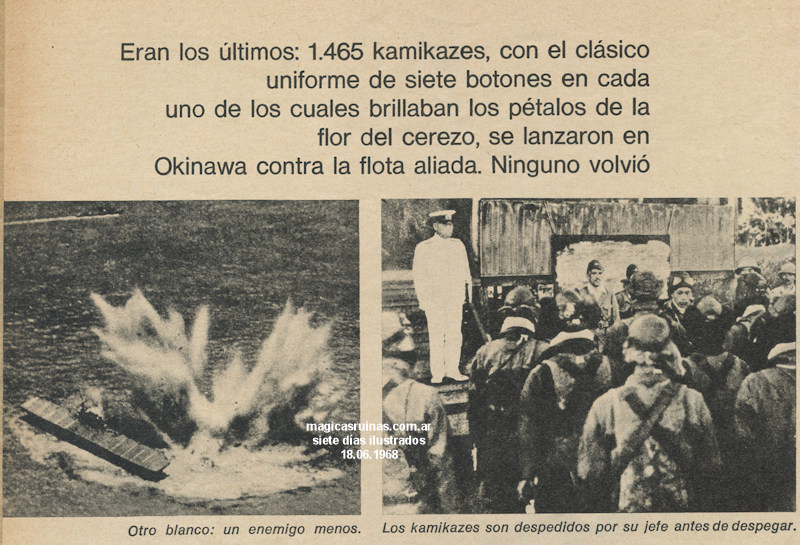

Cuando el 23 de marzo de 1945 una enorme masa de naves norteamericanas inició las operaciones de desembarco sobre la isla de Okinawa, el estado mayor japonés comprendió que iniciaba la última batalla de su delirio imperial. O las fuerzas de los Estados Unidos eran detenidas, o sobrevendría el fin. Con una fuerza de apenas 56.000 hombres, los japoneses tenían que enfrentar a 183.000 norteamericanos dotados de equipo abundante y moderno. Fue entonces que el teniente coronel Naomichi Jin recibió órdenes de utilizar a la flor y nata de la aviación, ya probada en la batalla de las Filipinas: los kamikazes, o voluntarios de la muerte. A bordo de cazas y bombarderos anticuados, las "tropas especiales de ataque” (Toku-betsu Kogeki Tai) se lanzaban a pique contra los buques estadounidenses, sacrificando sus vidas en una horrenda explosión.

El viento divino

Desde que en el año 1281 la poderosa flota de Kublai Khan, emperador de la China, fue dispersada por una violenta tempestad en el estrecho de Tsuchima, los japoneses bautizaron con la palabra kamikaze (viento divino) las salvadoras intervenciones del azar. Conscientes de que sólo un milagro podía evitar el arrollador avance aliado, el emperador y su pueblo volvieron a depositar sus esperanzas en el favor de los caprichosos dioses shintoistas, dueños del espacio y los océanos. Pero los tiempos habían cambiado y, por las dudas, los modernos kamikazes debían ser de carne y hueso. Así nació uno de los cuerpos militares más originales de la historia, el de los pilotos destinados al suicidio. Su reclutamiento no ofreció dificultades: desde el principio hubo más postulantes que aparatos. Morir por la patria y por el Venerado emperador convertía a los aviadores, según sus creencias, en semidioses. De ahí que entregaron su vida con el frío desdén de quien se siente inmortal.

Los que eligieron la muerte

La creación del cuerpo kamikaze fue motivo de prolongadas discusiones en el alto mando nipón. Muchos oficiales se opusieron a la iniciativa: “En la guerra se puede morir —decían— pero ningún manual militar prescribe que se deba morir”. Las objeciones perdieron validez ante la imperiosa necesidad de utilizar hasta los últimos recursos humanos y materiales. El dilema era de hierro: no había otra forma de parar a la flota invasora.

Se presentaron muchos jóvenes: algunos eran pilotos; otros estudiantes que habían ingresado en la Academia Militar tras abandonar la escuela a los 16 ó 17 años. Los yokaren (aprendices de muerto) seguían un curso breve de adiestramiento, catorce o quince lecciones que les suministraban la habilidad mínima para aprender a pilotear un aparato. Una vez en vuelo el kamikaze no debía trabar combate con aparatos rivales (aun en el caso de ser atacado tenía órdenes de eludirlos) sino solamente lanzarse con su avión contra las naves enemigas. Por eso no recibían una instrucción especial: apenas simples lecciones de decolaje y guía a bordo de aviones rudimentarios dotados del menor número posible de instrumentos. El entrenamiento no preveía ni siquiera la maniobra de aterrizaje porque los kamikazes no debían volver jamás.

Vestidos con su uniforme de siete botones —adornado cada uno con tres pétalos de la flor del cerezo— los suicidas eran hombres felices y orgullosos de su condición; una plenitud casi póstuma inundaba sus corazones. Otra gratificación era el título otorgado a sus familias, que saltaban, repentinamente, seculares barreras para ingresar a la élite de las homare no ie (muy honorables), además de recibir raciones alimenticias más abundantes y tener derecho a los primeros puestos en las ceremonias oficiales.

No todos los voluntarios eran fanáticos o exaltados: muchos habían aceptado la terrible misión para que los amigos no dudasen de su coraje y confiados en una conjetural vida de ultratumba. Lo cierto es que, aparte de su nacionalismo exacerbado, los jóvenes voluntarios carecían de especial preparación política o ideológica. Uno de los primeros kamikazes muertos en acción, el capitán del equipo de fútbol de la Universidad San Pablo de Tokio, Masahisa Huemura, dejó un testamento que se convirtió en símbolo de los yokaren: “Es algo sublime lanzarse contra el enemigo al volante de un avión, aun llorando, aun temblando de miedo ante la muerte".

Un aprendizaje costoso

Un aprendizaje costosoNo había experiencias anteriores y todas las alternativas posibles debían ser probadas en la práctica. Los primeros kamikazes fueron derribados antes de dar en el objetivo. Los problemas principales eran la hora y el ángulo de ataque. Tras los fracasos iniciales se comprobó que ninguna misión lanzada en pleno día podía ser coronada con el éxito. Las baterías antiaéreas del enemigo, alertadas con tiempo suficiente por los radares, abatían inexorablemente a los samurais del aire. En adelante se eligieron las horas del alba o el crepúsculo y se estableció un trayecto de vuelo brevísimo, no mayor de 50 kilómetros desde la base de partida. Pero la incógnita que más costó develar fue la altura adecuada para la caída final. Todo esto lo enseñaron centenares de pilotos suicidas abatidos en las primeras acciones. Luego se estableció un ángulo ideal de cincuenta grados y una altura de quince a veinte metros sobre el mar (bajo la línea barrida por los radares): al llegar a la nave, el avión debía elevarse unos centenares de metros para descolgarse vertiginosamente sobre su blanco móvil. La cubierta de los buques y el elevador del puente de vuelo de los portaaviones eran los objetivos preferidos, ya que su destrucción implicaba daños irreparables.

La vergüenza de estar vivo

Durante el breve periodo de su actuación en Okinawa, se inmolaron 1465 kamikazes contra la flota norteamericana. La acción masiva de mayor magnitud ocurrió el 6 de abril de 1945, cuando 355 aviones suicidas atacaron simultáneamente a los primeros navíos que ingresaron en la bahía de Yagachi. Ninguno de aquellos hombres volvió a la base: sus aparatos estaban privados de radio y desde el momento en que salían de la pista no tenían otra compañía que la muerte. Su acción fue devastadora: 28 unidades de guerra norteamericanas fueron echadas a pique y otras 225 gravemente dañadas. Pero su sacrificio no sirvió para nada. Las tropas aliadas continuaron desembarcando y avanzando sobre la isla. Días más tarde, la capitulación del imperio nipón era un hecho. Muchos de los 4.500 enrolados en la muerte se vieron repentinamente ante lo imprevisto, como si volvieran a nacer a una vida impuesta por la derrota. De ellos, 2.500 murieron durante las acciones de ataque, pero sólo 475 alcanzaron) a tocar naves norteamericanas, hundiendo 45 y dañando centenares. Los otros fueron abatidos por las baterías antiaéreas antes de alcanzar su cometido. Aún quedan en Japón unos dos mil sobrevivientes, cuyas edades oscilan en los 50 años. No quieren ser identificados porque consideran un deshonor el frustrado sacrificio; sobre todo, no haberse hecho el hara kiri prescripto para tales emergencias por el código de los samurai. Muchas instituciones nacionalistas trataron de reunirlos, de agruparlos, de fundar una asociación: ningún kamikaze respondió jamás a estos llamados.

Como las flores de cerezo

Mañana parte el primer grupo.

Alzo la espada hacia la Luna

y veo caer las flores de cerezo.

Florecidas en espíritu mis flores de cerezo,

porque también yo caeré,

pero con cuánta gloria ...

Las melancólicas palabras del Saita Sakura (mañana partimos) acentuaban la tristeza de la muerte en los momentos previos al despegue. Aunque habían dicho adiós a todo desde su ingreso al cuerpo de tropas especiales, los voluntarios de la muerte escondían en su corazón, en todos sus gestos, una torturada desazón. Algunos, en lugar de entonar el himno del cuerpo, hojeaban libros de poesía o recitaban los versos de Ishikawa Takuboku, un poeta nipón clásico:

Un hombre estaba junto a mí sobre la playa,

con los ojos llenos de lágrimas;

me mostraba la arena,

que se escurría entre sus dedos.

Aún se oye en boca de personas que carecen de toda ilusión nacionalista palabras como éstas: "Cayeron por un ideal absurdo, pero nosotros, los japoneses, no lo podremos olvidar jamás”. Muchos murieron en la guerra: cualquier soldado sabe que le puede llegar el turno. Pero los kamizakes eran los que escogían conscientemente la muerte inevitable, a plazo fijo, y esa determinación fatalista despertó en un pueblo destruido por la aventura bélica una extraña adhesión irracional.

Más allá, la eternidad

Exponentes de un pasado absurdamente heroico, los kamikazes son hoy una curiosidad histórica. En las jugueterías de Tokio se siguen vendiendo los uniformes que utilizaban en sus misiones suicidas, con el Hachimaki (faja blanca con la bandera de guerra nipona que se anudaban en la cabeza) y otros símbolos del coraje de los samurai. Pero muy pocos creen todavía en la ciega voluntad de morir por un irrealizable plan de dominación mundial. Los voluntarios del exterminio han sido sustituidos y ampliamente superados por el progreso de la electrónica y la cohetería contemporáneas. Los misiles de la actualidad buscan, persiguen y alcanzan el blanco con una precisión que ni el más empecinado de los kamikazes podía lograr. Parecen menos inhumanos porque no los pilotea un fanático suicida, pero en su nariz cabalga la muerte segura.

Revista Siete Días Ilustrados

18.06.1968